都住研ニュース

第68号 ●定例会ダイジェスト

定例会では様々な講師を毎回お迎えして、各テーマの専門的なお話をお伺いしています。そしてグループごとにディスカッション・発表を行い、様々な専門性をコラボレーションする場にもなっています。

ここでは、これまでに開催した定例会のダイジェストをお伝えします。

■第73回

日 時:2024年9月13日(金)18:45~

場 所:Question(京都信用金庫)

参加者:38名

京都の奥深い路地に潜む魅力的な再建築不可物件。これらの物件は素人には手を出しにくいものですが、実はその独特の立地と歴史的な背景が新たな可能性を秘めています。そんな物件の活用法を知りたくありませんか?

本定例会では、実際にこうした物件に住む「プロユーザー」から直接話を聞き、路地奥物件の特性を最大限に活かす方法を探りました。

30周年企画 定例会スペシャルversion②

京都のプロユーザーと学ぶ 路地奥物件活用術

モデレーター:扇沢 友樹(㈱めい 共同代表)

ゲスト :西村 直己(㈱八清 代表取締役)

井口 夏実(㈱学芸出版社 代表)

扇沢(モデレーター)

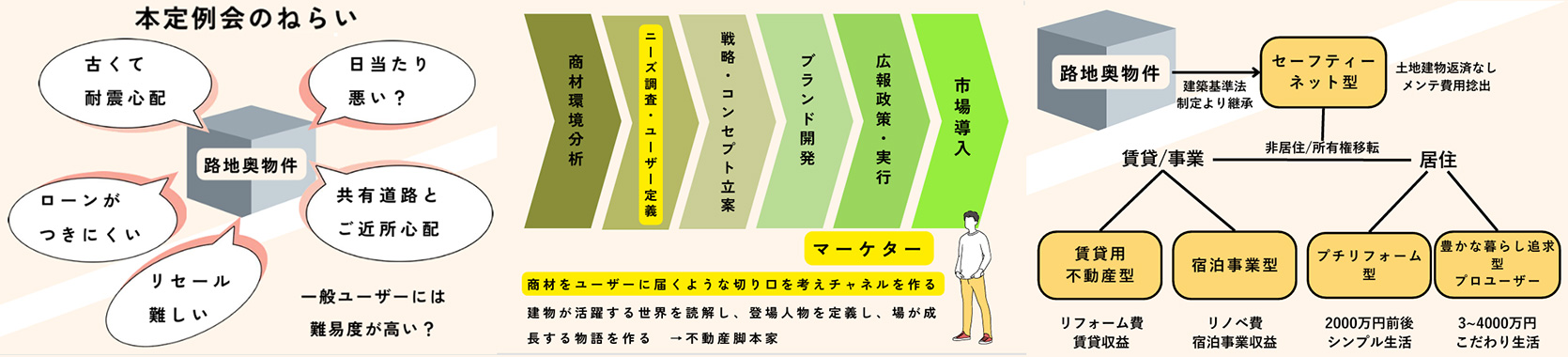

私自身路地奥に関心を持ちいろんな企画を進めているが、昭和25年に建築基準法ができる前に建ったもので接道していないものの取り扱いが課題になっている。都住研や建築士、不動産事業者、業者の皆さんは非常に苦労されてきていると思う。一方私はマーケッターであり、ユーザー目線で路地奥について紐解いてみたい。

西村氏の路地奥物件

西村氏からは、自分が住んでいる(きた)2軒の路地奥物件の経験をお話しいただいた。

西村氏からは、自分が住んでいる(きた)2軒の路地奥物件の経験をお話しいただいた。

物件①:富小路松原の物件(専用通路)

2009年に購入した路地奥の物件は、下宿屋を兼ねていた京町家。状態は非常に悪かったが、会社の福利厚生を利用して購入。 耐震や断熱の改修を行い、和洋折衷のデザインや妻の要望に応じた内装を整え、10年間住み続け、子ども3人目が生まれるまで暮らした。路地奥での生活の中で、石畳の整備や近隣とのコミュニケーションが重要なポイントとして挙げられた。

物件②:Sハウスの物件(専用通路)

2軒目の物件は、洛央小学校区内にある築23年の軽量鉄骨の二世帯住宅。リノベーションを行い、洋風のデザインや小屋裏に書斎や茶室などの工夫を凝らした空間に仕上げた。規模が大きい住宅で、1階部分は居住空間とせず、活用を考えている。避難路がある二項道路であるが、所有者が扉を塞いだために非常時の脚立を用意している。専用通路部は隣接する建物の建替えで幅員が広がり、子どもたちが自転車を練習したりできる空間になっている。

井口氏の路地奥物件

井口氏からは、浄土寺エリアで3軒長屋のドンツキにある物件を購入、改修した経緯をお話いただいた。

井口氏からは、浄土寺エリアで3軒長屋のドンツキにある物件を購入、改修した経緯をお話いただいた。

物件探しは様々な住情報を活用し、数年かけて様々なところに足を運んで探したこと、最終的にはエリア、規模、価格を重視して絞り込み、建築士や家族の後押しもあり購入を決意したことを話された。設計や改修工事、仮住まいや予算の手当、重視したことと諦めたことなどを臨場感を持ってお話しいただいた。

井口氏は、改修にあたって耐震と断熱を最優先し、予算内でできる限りの工夫を凝らされた。食器棚は、皿を洗った後に自然乾燥させるために工夫されたデザインであり、カーテンもテキスタイルデザイナーに依頼して特注で作成された。

家族との暮らしの中で、限られた予算とスペースで工夫を凝らし、快適な住環境を作り上げたことを話された。

意見交換

意見交換では、「物件探し」「交渉-契約」「建築-工事」「ファイナンス」「暮らし」それぞれのテーマについて深掘りした意見交換を展開、その中で、路地奥物件に共通する課題がいくつか浮き上がった。

1. 再建築不可と資金調達の困難

再建築不可物件は、法的に接道条件を満たしていないため、火災に遭った場合には再建築ができない。資産保持の観点や、住み継いでいく面から不安が払拭できない点が指摘された。

2. 耐震と断熱の問題

古い物件では、耐震性能や断熱性能が不足していることが大きな課題である。特に井口氏は耐震補強や断熱の改善に多くの労力と予算を費やした点を強調された。

3. 近隣住民との関係

路地奥での生活は、近隣住民との密接な関係が求められる。西村氏は、狭い路地を共有することで、近隣住民との関係が非常に重要であるという点、共用スペースの扱いや生活上のマナーが重要な要素となる。

一方、路地奥物件には多くのメリットも共有できた。

1. 静かな生活環境と個性的な空間

路地奥は車両通行や知らない人の侵入がなく、利便性の高い立地であるにもかかわらず静かで落ち着いた生活環境が得られることが大きなメリット。規模が小さいながらも個性的な空間をデザインできる自由さがある。

2. 再建築不可物件の資産価値向上

再建築不可能な物件は、適切な管理やリノベーションを行うことで、資産価値が向上する可能性がある点が指摘された。西村氏は、特に京都では町家の歴史などの価値を持つ物件が国内外で高い需要があることを指摘し、将来的な資産価値の向上に期待を寄せた。

3. 文化とコミュニティの継承

井口氏は、路地の魅力は建物以上に、地域文化やコミュニティにあると指摘。京都の伝統的な生活様式や近隣とのつながりが、生活に豊かさをもたらしている点が強調され、これらの価値が次世代に継承されることが大事で、逆に路地のない都市空間に魅力はあるのか、という問題提起もいただいた。

まとめ(扇沢)

ペインの除去と希望の創造をどう作り込むかが重要で、両輪で実現できればユーザーの広がりが見られると考える。路地奥物件の可能性としては、事業用としては賃貸用等の不動産型から宿泊事業型、居住用としてはプチリフォームから豊かな暮らし追求型(プロユーザー)まで多様な展開がある。まずは、プロユーザーの方に生活空間としてもっと入っていっていただくのが急務ではないか。

宿泊施設などの利用は、多ければ良いというものではないし、素晴らしい事業者もたくさんいるが、観光客が路地に入っていくのにも限界がある。右側(居住用)としての利用を推したい。

ペインの除去として「リーズナブルな改修方法」「集客ツール」「災害対策」「工事負荷を下げる法律」「安全基準をあげられる工法」「ローンを組める方法」を解決していって、希望の創造、例えばインバウンドやソフト価値、二拠点生活、子育て空間、コミュニティ、リセール計画、シェアリング、景観の維持の場として作り替えていくことが大事。西村氏が話されたコミュニティ、子育て空間のキーワードも重要。このような取組に伴走してもらう主体として京都市さんも制度などを考えていただけると事業者としても嬉しい。